わさび田の田毎に春水こぼれ落つ 正子

○今日の俳句

春鳥の飛び去り棒の揺れるのみ/祝恵子

たとえば、畑に突っ立っている棒に、鳥が飛んで来て止まり、

辺りを見たり、鳴いたりして、飛び去る。飛び去るときのはず

みで棒が揺れる。春になると特に小さな生き物がいきいきと動

き始める。春らしい景色。(高橋正子)

★つばき落ちる音の一会に朝厨 正子

椿は楚々として趣きの有る花ですが、咲いているままの容での落椿もまた違った風情を醸し出しています。御句にはその椿の落ちる音にまで鑑賞が及んで居る事に深く感銘致しました。朝食の準備の時間帯でしょうか、椿がぽとりと落ちた。どんな音なのか想像の域を脱しませんが、日常の朝厨のなかでその音は神聖な一会の一瞬だったことでしょう。 (佃 康水)

○今日の俳句

チェロの夕果てて仰げば春の月/佃 康水

チェロの演奏会が果て、余韻を引いて外に出れば春の月が出ている。「秋の月はさやけさを賞で、春の月は朧なるを賞づ」と言われるが、「澄んであたたかい感じ」の春月もよい。チェロの余韻が広がる。(高橋正子)

◇生活する花たち「パンジー1・パンジー2・雪割草」(横浜日吉本町)

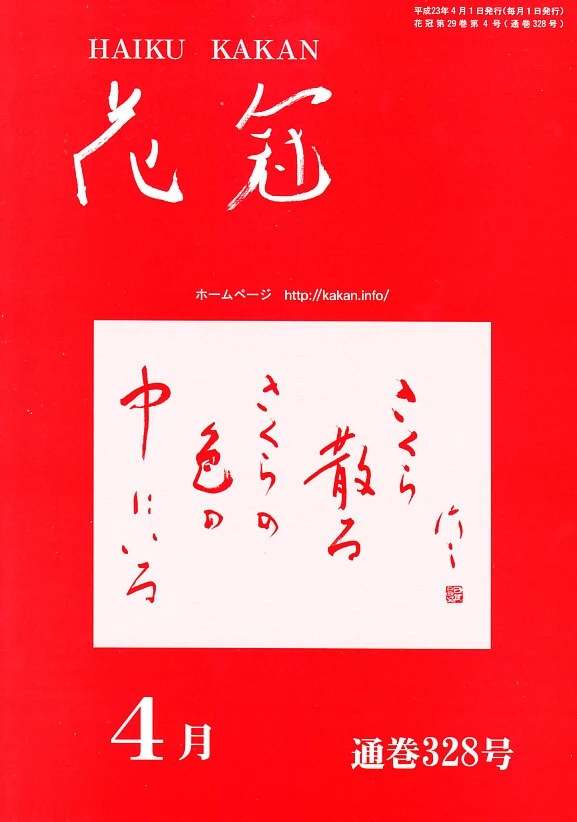

▼花冠4月号2011年

http://blog.goo.ne.jp/kakan12/

▼正子の俳句紀行/電子書籍

http://kakan.info/01/c/haiku_kikou/

▼高橋正子五十句鑑賞/電子書籍

http://kakan.info/01/c/masako50/

▼高橋正子第2句集「花冠」/電子書籍

http://kakan.info/01/b/kakan/

★日当たって山の椿の花であり 正子

山を歩いていますと、少し前からヤブツバキが咲き始めているのを見るようになりました。まだ少し寒さが残るころから咲き出し、このまま春が終わるまで咲いては散り、咲いては散りでいて咲き続けて行きます。そこに日が当たっている、日差しの明るさが思われます。(多田有花)

○今日の俳句

春の雪正午の鐘の音をつつむ/多田有花

もとの句は、主語と目的語の関係において、読みづらいので、添削。春の雪はやわらかいものであるが、それが「物」を包むのではなく、「(鐘の)音」を包むところに、この句のユニークさがある。春の雪の降るなかでは、正午の鐘の音も詩情をもって聞き届けられる。(高橋正子)

★どの家にも影あり残る春の雪 正子

春雪のあと、やわらかな春日の降り注ぐ明るい家々。家々の淡き影を置く雪には、少しも寒々しさはなく、温かな明るい季節を呼ぶ春の雪です。 (藤田洋子)

○今日の俳句①

三月の風に乾きしものたたむ/藤田洋子

春三月の風に心地よく乾いたものに清潔さと、「たたむ」という日本人の慎ましい行為がある。(高橋正子)

○今日の俳句②

長男元結婚

風なくてふたりの婚は弥生かな 正子

御社へ坂をのぼるも春の婚

白砂に椿は一花さえ落ちず

○今日は、長男の結婚式。昨日の地震で句美子も大手町の銀行から今朝方5時前に動き出した私鉄を乗り継いで帰宅。元も内幸町の会社から三時間かけて歩いて葛飾区の社宅にたどり着いた。結婚式の前日の巨大地震。長男も信之先生も原発が爆発するのではと大変気にしている。

今日は晴天に恵まれ、結婚式は無事に終わった。

★蕎麦に摺る山葵のみどり春浅し 正子

山葵は日本原産の植物で、学名も植物の学名はWasabia japonicaというそうです。蕎麦や寿司にはかかせない香辛料です。鮫の皮で摺り下ろす蕎麦屋もありました。摩り下ろした時の花をつく香もいいですが、その緑もいいものです。清流にしか育たない山葵。その色にまだ浅い春の清流を想像されたのでしょうか。(古田敬二)

○今日の俳句

耕しに土の中なる根のさみどり/古田敬二

「耕し」は、春の季語。春になると、種まきの準備など、田畑を耕す。耕していると、土の中に白い根ではなく、さみどりの根があることに驚く。土の中にもすでに春の息吹がある。(高橋正子)

★受験子の髪ふっくらと切り揃う 正子

受験の子。切り揃えられた髪の毛、「ふっくらと」にその子の何となく緊張し、また余裕のありようが、込められているような気が致します。 (祝恵子)

○今日の俳句

初摘みの土筆を持ちて病室へ/祝恵子

入院していれば、季節のもの、戸外のものがうれしい。初摘みの土筆に春が来たことが共に喜べることであろう。(高橋正子)

○5月号投句

河津桜

高橋正子

雪解けの少し黒きが富士雪嶺

修善寺の街のこぞって雛飾る

蕎麦に摺る山葵のみどり春浅し

修善寺梅林

梅林の紅梅白梅層なせり

わさび田の田毎春水こぼれ落つ

天城越ゆ春の夕日の杉間より

今井浜

怒涛とは椿・桜に飛沫くとき

春砂をゆきし足跡みな浅し

河津

夜桜のくらがりふと立つ潮の香

菜の花も河津桜も朝の岸

○俳句メモ2月11日~3月10日

神奈川宿五句

梅散って花びら流る滝の川

梅の香を息に吸い込みあるきけり

神奈川宿紅梅白梅匂いけり

宗興寺

牡丹の芽ヘボン博士のレリーフに

神奈川通東公園(オランダ領事館跡・神奈川宿の江戸側入口)

下萌えは大樹の太る根もとより

川崎宿五句

春浅し六郷川に常夜灯

下萌えの六郷川の水青し

六郷川流れて青し春の雲

修善寺・河津

梅林の鮎焼く炉火に身を温む

山々の春は名ばかり天城越ゆ

春浅し砂の風紋全きに

野に飛べる春鶺鴒や修善寺へ

重なりて透けることあり朝桜

梅林の丘をのぼりて伊豆連山

春寒し鮎焼く炉火に手をかざす

梢より富士の雪嶺に風光る

春浅し川に突き出す足湯なり

海に向き伊豆の椿の紅きなり

夜桜は紅かんざしのごと灯る

夜桜にオリオン星雲浮いてあり

菜の花に蛇行の川の青かりし

春浅き湯に聞くばかり波の音

春朝日海にのぼりて海くらし

引き潮の色こそ深き春の砂

早春の砂の風紋駈けてあり

朝桜透けるばかりに川流れ

椿咲け桜咲けよと怒涛寄す

▼修善寺梅林:

http://shuzenji.info/bairin.htm

★三椏の花へ奥から水流る 正子

先日の伊豆修善寺の河津桜と梅林の素晴らしい紀行文と俳句も拝見致しました。小生は以前、京都銀閣寺から南禅寺に至る「哲学の道」の疎水で三椏の花を眺めました。三椏の花は何処でも水気の多いい場所に育つようですね!。黄色の三椏の花と清流の光景が春めいて思われ、素適な一句です。(桑本栄太郎)

○今日の俳句

まんさくの花は青空絡めけり/桑本栄太郎

まんさくの花は、古色めいた黄色の細い花びらが、からまったように咲く。青空に咲きだせば、青空を絡めて咲いているように見える。(高橋正子)

○きのうの日経夕刊。携帯電話による入試問題の投稿が騒ぎとなったが、「同志社大は被害届を出さず」とあった。「容疑者が未成年であり、大学としての被害も軽微。複数関与の組織的な犯罪の可能性もうかがえない。教育機関として更生に期待したい。」という見解からだ。もっとも妥当な見解と思う。建学の精神が今も引き継がれているということであろう。教育における「被害」とはなんであろうか。余計な労力を使わされたのでということであろうか。同志社は掲示板に投稿された英作文1問の答案4957人を照会した結果、50人に類似答案があったという。いちいち照会した労力と誠意がすごい。そして、それを被害は軽微とした。警察に被害届を出したほかの3大学はそれをしたのであろうか。私の経験からも、英作文、英訳の答案では、類似答案は、大いにありうることであった。