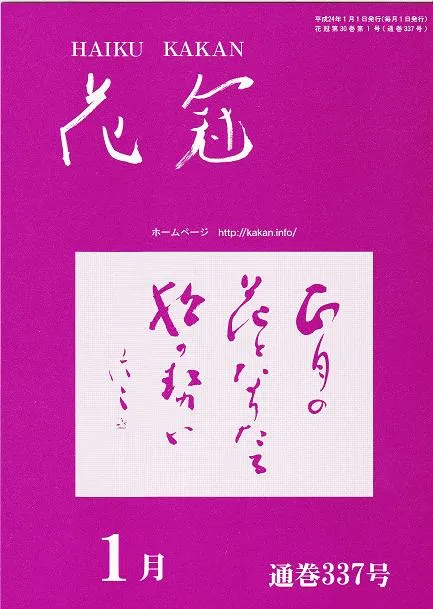

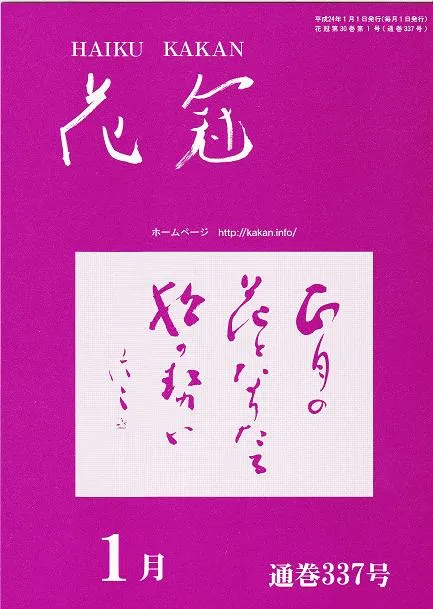

寒空の青に鳥らの飛ぶ自由 正子

太平洋岸の冬の空は、寒くても青く突き抜けていて気持ちのいいものです。雲もなく際限のない空を飛ぶ鳥の姿はことさらに「自由」という言葉を体現して見せてくれているようです。先生は「鳥ら」と詠まれていらっしゃいますから、共生の喜びも感じておられることを強く感じます。(小西 宏)

○今日の俳句

辛夷冬芽の散り輝ける空の晴/小西 宏

「晴空」は、日本語として馴染まないので添削した。空が晴れれば、日が耀き、枝に散らばっている辛夷の冬芽の姿がよくわかる。「散り輝く」は辛夷の冬芽を詠んで的確。

○レモン

レモンの日本での栽培地は主に、蜜柑などの柑橘類の栽培地と同じである。耐寒性は一般的に-2~-4度とされる。潮風に強いため、海岸沿いでの栽培も可能となっている。香川県や広島県、愛媛県など瀬戸内地方が多い。1本で100個から150個ほどの果実が採れる。栽培される種類も比較的豊富だが、栽培本数が少ないため、日本国産のほとんどは地産地消されている。日本国産は日本国外産のようにポストハーベスト農薬の心配がなく、特に無農薬物は日本国外産に比べて2倍から4倍の高値で取引される。レモンは本来、気候や場所により短径が10cmを超える大きさに成長する大型の果実である。ただし、日本の場合、大半がレモンティーなど生食に用いられることもあり、ティーカップの大きさを超えるような大きさの果実は調整、選別されており、大型のレモンが流通することはあまりない。

私の世代では、レモンと言えば、梶井基次郎の「檸檬」を思い出す人が多いかもしれない。「檸檬」という字が書けるとか、トパーズ色の香気を漂わせて、レモンをかじるとか。レモンが特別だった青春時代。

今、国産レモンは、もっぱら瀬戸内産のものを使っているが、レモンの皮が厚い。レモンティーに入れたり、その皮をすりおろして、マドレーヌやウィークエンドケーキに入れたりする。やはり、香りがいい。国産レモンでなければ、果汁を絞ってレモネードにしたりする。マリネにも使う。鮎などの塩焼きや牡蠣フライにもかけたり、結構活躍している。

レモンは非常に酸っぱいと思っていたが、それが、とても甘いと感じたときがあった。富士山登山で、最高に疲れたときにレモンの分厚い輪切りを一枚もらった。かじると、酸っぱくなくて甘い。目の前で一個のレモンをナイフで切ってくれたのだが、レモンを甘いと感じたのは、後にも先にも、このとき一度だけ。

レモンの香飛べば灯きらめける 正子

◇生活する花たち「侘助・蝋梅・レモン」(横浜日吉本町)

○第1回きがるに句会入賞発表

(1月1日~7日投句/投句者13名)

新年の企画として、「きがるに句会」を立ち上げ、その第1回入賞発表をアップ。投句者13名は、予想以上の参加者であった。句会のメンバーは、10名から15名までが理想であろう。

○ご挨拶

第1回きがるに句会に予想以上に大勢の方にご参加いただき、ありがとうございました。選者は私、高橋正子が努めますが、藤田洋子さん、多田有花さん、高橋秀之さんを特別選者としてご招待いたしました。3人のかた、選とコメントをありがとうございました。

きがるに句会の名前のとおり、きがるに句会をたのしんでいただくために、企画しました。きがるは、肩の力を抜いてといういみでもありますし、あまり、重厚にならずにということでもあります。ネット句会をきがるにお楽しみください。今後とも、よろしくお願いします。(主宰 高橋正子)

▼最優秀

★北目指す列車八両雪の原/黒谷光子

雪の原を、さらに寒い北を目指す八両の列車。さほど長くない列車は人を運んで、北国のどこまで行くのであろう。静かで温かい詩情がある。(高橋正子)

【特選】

★海蒼く潮風に咲く冬椿/小川和子

海の蒼さに、はっとするほど鮮明な美しさの冬椿です。潮風を受けてけなげに咲く冬椿が、逞しく清々しいかぎりです。 (藤田洋子)

★藻塩振り甘さとろけて七日粥/佃 康水

「甘さとろけて」が湯気のたつ美味しい七草粥を連想させてくれます。食べたらあたたまって元気がでてきそうです。(多田有花)

★富士山と冬夕焼の中に居る/川名ますみ

富士山はいつもしっかりと座っている。さびしさもあるけれど、あたたかさのある冬夕焼けに包まれて過ごすとき、大きく、偉大なものといる安心感がある。(高橋正子)

▼その他の入賞作品:

http://blog.goo.ne.jp/kakan02c/

★枯草を踏みおり人に離れおり 正子

枯草の道に入り、枯草を踏む。気づけば傍に人は居らず、一人で冬の草地と向き合っている。枯草の色と匂いと音に包まれ、さらに土の中にある春を想う時、心も「人と離れ」た境地となるのでしょう。(川名ますみ)

○今日の俳句

富士山と冬夕焼の中に居る/川名ますみ

富士山はいつもしっかりと座っている。さびしさもあるけれど、あたたかさのある冬夕焼けに包まれて過ごすとき、大きく、偉大なものといる安心感がある。

○帰り花

帰り花三年教へし書にはさむ/中村草田男

りんごの花(帰り花)

小春日の暖かい日に時ならぬ花を咲かせる。これを帰り花という。人の忘れたころに咲くので「忘れ花」といい、「狂い咲」ともいわれる。

十月も終わりごろだったと思うが、横浜四季の森公園近くの民家に林檎の帰り花を見た。赤い林檎の実が一つと、花が数花枝にあった。林檎の帰り花を見たのは、はじめてのこと。桜と紛れてしまうような林檎の花も小春日和の空に咲いているのを見ると、皐月などと違って、なにがしかの風情がある。

◇生活する花たち「冬桜・水仙・万両」(横浜日吉本町)

★寒林を行けばしんしん胸が充つ 正子

しんと静まる寒林を行くほどに、枯れ尽くす木々の清々しさ、澄んだ大気に、快く充たされる心。「しんしん」と胸に響く言葉に、豊かな詩情を感じずにいられません。(藤田洋子)

○今日の俳句

水仙の一輪机上を整えり/藤田洋子

机上に水仙の一輪をさすと、机上がすっきりと整った感じとなる。水仙の清潔で、凛とした姿がそうさせる。「整えり」は、技巧に走らずにうまい。

○寒

寒浄し床に白磁の観世音/川本臥風

寒禽の啼きいて晴れの空を飛ぶ/高橋信之

寒の入りから寒の明けの前日までの小寒と大寒とを合わせ、およそ三十日間が寒である。今年の寒の入りは、1月6日に、寒の明けの立春は、2月4日となった。寒という特別に寒く冷たい期間を人々は大いに利用しているように思う。正月のお餅が無くなったころ、「寒餅」と称して普段食べる餅を搗いていた。寒中なので、黴が生えにくこともあったろうが、なにか、引き締まったような餅の味がした。お酒なども寒造りといって、水がより清浄となるせいか、よい酒ができる。寒中は澄み切って晴れる日も多く、気持ちのよい寒さと向き合うことになる。鳥たちもひろびろと自由に空を飛んで、うらやましいほどだ。厳寒の地に住んでいないので、こういうことがいえるのだろうが。

寒空の青に鳥らの飛ぶ自由 正子

◇生活する花たち「冬薔薇・冬桜・南天」(横浜日吉本町)

★初旅にみずほの山の青を飛び 正子

青々とした山々を見下ろして初旅の気分をを満喫されたことでしょう。かつて米国テキサス上空を飛べども飛べども点在する森しかなかったことを思い出しました。 (矢野文彦)

○今日の俳句

出会いたる冬三日月の大きさよ/矢野文彦

思いがけずも冬三日月に出会う。冬の寒さに磨かれ、澄んで、ましてや大きな三日月であることの驚き。

○冬桜

冬桜は、元日桜、寒緋桜などの別名がある。桜にはめずらしく緋色をしているが、一般には、冬にさく桜を冬桜と呼んでいる。

冬桜として印象が深いのが、鎌倉報国寺にあるもので、緋色ではなく、桜色をしたもの。外国人が、枝にほちほちと咲いた小さな桜をいとおしそうに、目を近づけて見ていた。そのあと、私も近づいて眺めたが、消え入りそうに、でも確かに咲いている。あまり多く花をつけないのが見どころであろう。背景に青い空があると、いかにも、儚く美しい。

冬桜風受けやすき丘に咲く 信之

◇生活する花たち「椿・蝋梅・ひいらぎ南天」(横浜日吉本町)

★七草の書架のガラスの透きとおり 正子

正月七日、ようやく日常に戻る七草のころ、きれいに磨かれた書架のガラスに、整然と並ぶ書物が見えるようです。年の始めの清々しさとともに、清潔感漂うお暮らしもうかがえます。(藤田洋子)

○今日の俳句

刻ゆるやかに七草粥の煮ゆるなり/藤田洋子

主婦にとって、正月はなにかと落ち着かなく過ぎるが、七草のころになると一段落する。ふつふつと煮える七草粥に、「刻ゆるやかに」の感が強まる。

○七草/七種(ななくさ)

カナリヤはずむ七草粥を食い居れば/川本臥風

七草籠売れ了りたる土間濡るる/宮津昭彦

正月七日に七種類の若菜を食べると万病を除くと考えられ平安時代の初めごろはじまったものらしい。七種の菜は、せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろである。

七草のなかでも「はこべら」は、子どもにとって身近であった。庭や畑の隅などいたるところにみずみずしく生えていて、鶏やうさぎの餌にしていた。ままごとの菜にもなった。丈は高くなくやわらかに生い茂る。戦時中はお浸しにもなったと聞く。花言葉は「追想」。そう言われれば、なにか思い出をまとったような菜である。よく見れば、白い花も可憐である。

◇生活する花たち「百両・千両・万両」(横浜日吉本町)

★正月の山の落葉のかく深し 正子

実感です。暖かいところでは十二月半ばになってもまだ木の葉を落としきっていない木がいくつも見られます。それが、年を越すとすべて落葉を終えており、その落ち葉が山の道にたまって「かく深し」の情景になります。 (多田有花)

○今日の俳句

よく晴れて風の激しき寒の入り/多田有花

いい嘱目吟である。今年の寒の入りは、よく晴れて風が激しく吹いた、ということだが、自然は、刻々、折々に、さまざまの変化を見せてくれる。それに触れての嘱目は、自然への素直な観照として尊ぶべき。

○寒の入り

今日は寒の入り。寒の入りは例年1月5日か6日にあたるが、今年は、今日6日が寒の入り。小寒となる。この日から節分(立春の前日)まで、小寒、大寒をあわせた、およそ30日間を寒の内といい、寒さもますます本格的となる。寒に入って四日目を寒四郎九日目を寒九といい、水なども清浄感じがする。寒行や寒参りなど行事もいろいろある。

個人的に言えば、私はこの寒の季節から二月が終わるまでぐらいが、もっとも好きな季節である。そう思い出したのは、たぶん高校生ぐらいのときからであろう。もっとも静謐な季節である。

焚火して林しづかに寒の入/水原秋桜子

○冬の苺

冬苺というのがあるが、これは冬に出回っている苺とは違うようだ。今我が家には、ベランダに蛇苺ほどの苺が生っている。白い花も咲いている。この苺は四季生り苺で初夏にはそれでも普通の苺の大きさの実をつける。この寒中に健気にも花をつけ、実を結ぶ苺には愛着が湧く。昨日日吉東急前の花屋で信之先生が求めてきた苺は、とちおとめで、きれいな実が七個ついてすでに赤く熟れたもの、まだ青いものがあって鑑賞用。雪の中へ苺を探しに行く話が西洋の童話にあったと思うが、日本では苺にまつわる物語は聞いたことがない。寒いときに春へのあこがれの気持ちが童話を生んだのかと思う。

◇生活する花たち「茶の花・侘助・ヒメムカシヨモギの絮」(横浜日吉本町)

★独楽の渦記憶の底を回りたる 正子

独楽が回りますと、描かれた螺旋が回転し、やがて目は追いつかなくなります。独楽を見て、ふと懐かしいなと辿った記憶も、同様かもしれません。記憶の渦を廻る内、いつしか覚えのない「底」に至っている。毎年の遊びの場ながら、自己の深くへ入る契機となる、一瞬でもあるのでしょう。 (川名ますみ)

★富士山と冬夕焼の中に居る/川名ますみ

富士山はいつもしっかりと座っている。さびしさもあるけれど、あたたかさのある冬夕焼けに包まれて過ごすとき、大きく、偉大なものといる安心感がある。(高橋正子)

○作品

二日の鐘晴れたる空へ撞かれけり

正月の山より白き雲行かす

二日の空銀芽吹き出す大樹あり

枯草の真白き絮の愛しけれ

空の青ジャノメエリカはうす紫

正月の山の落葉のかく深し

夕鐘の三日の山へ響きたり

水仙の茎切りもどし籠に挿す

○エリカ

エリカは、南アフリカ原産と、ヨーロッパ原産がある。針葉樹のような葉に筒型やベル型の小さな花がつき上品な印象の花である。「嵐が丘」の館の周囲にエリカがあるが、英語ではヒースと呼ばれている。

私が初めてエリカを見たのは、花粉の袋が黒いジャモメエリカ。四国松山には椿神社があって、1月の終わりか2月のはじめごろに椿祭りがある。椿さんというのだが、今年は1月29日からのようだ。もう暖かくなるかと思うと、一等級の寒さがぶり返す。椿祭りが済むまでは、暖かくならないというのが松山地方の通説。この祭りでは植木市が立つのも有名。そこでジャノメエリカを一鉢買った。四十年以上前のことだが、当時はエリカは珍しかったように思う。最近は、ヨーロッパにあるような棒状の枝につくエリカをたくさん目にするようになった。洋風の庭にはよく似合うだろうと思う。

◇生活する花たち「水仙」(横浜日吉本町)

★餅を焼く火の色澄むを損なわず 正子

古来より日本の折々の行事、吉事、ことにお正月にはもっとも縁のある食物のお餅。その清らな餅を「火の色澄むを損なわず」、大切に焼かれる行為に、はれの餅への厳かな思いを感じ取れます。澄む火の色に、ふっくらと美しく焼き上がる餅も目に浮かびます。 (藤田洋子)

○今日の俳句

四日はや高々と干す濯ぎもの/藤田洋子

主婦の若々しい生活俳句。四日になると、正月にたまったものの洗濯に精を出し、日に風に高々と掲げて干す。若々しさと清潔感に好感がもてる。

○ツィター1月4日投句

★新春の山河見下ろし頂に/多田有花

山の頂から新春の山河を見下ろすと、普段とは違って、山河が晴れやかに思える。(高橋正子)

★冬晴れの空かがやかに生駒山/河野啓一

冬晴れの空は、珠のように青い。その空に生駒山が座っている。晴れやかな生駒山の山容である。(高橋正子)

○フェイスブック新年句会入賞発表

http://blog.goo.ne.jp/kakan106

▼ご挨拶

あけましておめでとうございます。

2012年、辰年がスタートいたしました。よいお年をお迎えのことと思います。

フェイスブック新年句会はいかがでしたでしょうか。いろんな地方で、いろんな形で新年を迎えられたご様子を句にしていただき、楽しませていただきました。私は、除夜に近所の金蔵寺で家康父子の寄進した鐘を撞きました。ご投句からいろんな除夜や新年を思い、気持ちが改まりました。多くの皆さまから、選とコメントをいただきありがとうございました。句会の管理運営は信之先生にお願いしました。大変お世話になりました。これでフェイスブック新年句会を終わります。今年も引き続きフェイスブック句会をよろしくお願いいたします。 (主宰 高橋正子)

▼最優秀2句

★破魔矢の鈴鳴らして自転車帰りくる/祝 恵子

近くに初詣に出かけたのであろう。破魔矢を買って、鈴をちりちり鳴らし、楽しそうに帰ってくる。破魔矢の鈴の鳴る音に、正月を過ごす庶民の気持ちがよく出ている。(高橋正子)

★麦の芽に風青々とうねり過ぐ/小川和子

麦の作付面積も減ったこのごろ、麦の芽を見ることがうれしい。麦の芽を風がうねり過ぎると、青々とした麦の芽がいっそう鮮やかに目に入る。(高橋正子)

○こぶしの花芽

四国に住んでいたときは、こぶしを見るのは希だったから、横浜に住んであそこにも、ここにもあるこぶしの多さに驚いている。3月の半ばをすぎると白い花が風にほぐれ始めるのだが、その花となる花芽は、秋が終わるころから銀色になっている。正月の空には、もう咲くかという気配で輝いている。

◇生活する花たち「蝋梅・椿・こぶしの花芽」(横浜日吉本町)

今日は誕生日。去年イギリスに旅行し大英博物館にも行った。ここで迎えてくれたのは、美の女神アフロディーテであった。アフロディーテについてガイドの説明はなかったと思うが、もっとも心を惹かれたものの一つである。帰宅してから、「ベニスに死す」の映画の話がネット上で話題になっていた。ギリシャ彫刻のような完全な美少年で、バックに流れる曲は、マーラーの交響曲第5番である。ヴィスコンチン監督の傑作である。

昨日1月2日、近所の花を撮りに出かけたが、2時間ほど歩くなかでも写真に撮りたい花はほとんどない。ヒメムカシヨモギの枯草に白い絮が、晴れた日の強い風にかがやいていた。大変美しい。花よりも美しい。

そういうわけで、本を読んで教養を積む時間も持てそうもないから、今日からは、きれいなものを見たり、可能ならば、よい音楽を聞いたりして過ごすことにした。

誕生日正月三日の眉月に 正子

誕生日と言っても、正月三日なので、正月の用事に取り紛れて、特に感慨は湧かないが、私自身は、何かにつけて、月に恃む気持ちがあるので、美しい眉月にほっとして、今日は誕生日だと思ったのである。(自句自解)

○今日の俳句①(フェイスブック新年句会より)

★破魔矢の鈴鳴らして自転車帰りくる/祝 恵子

近くに初詣に出かけたのであろう。破魔矢を買って、鈴をちりちり鳴らし、楽しそうに帰ってくる。破魔矢の鈴の鳴る音に、正月を過ごす庶民の気持ちがよく出ている。(高橋正子)

★麦の芽に風青々とうねり過ぐ/小川和子

麦の作付面積も減ったこのごろ、麦の芽を見ることがうれしい。麦の芽を風がうねり過ぎると、青々とした麦の芽がいっそう鮮やかに目に入る。(高橋正子)

○今日の俳句②(気がるに句会1月3日投句)

★初売りの声高らかに競い合う/高橋秀之

初売りは景気よくなくてはならない。初売りの声が勇み、競い合う新年もいいものだ。(高橋正子)

★初空や奈良のみやこの鴟尾のうえ/多田有花

奈良のみやこで迎える正月は、また格別な趣であろう。お寺の鴟尾がくっきりと初空に見え、確かに古き都の存在感をよく出している。(高橋正子)

★向き合えば吾に水仙のみずみずし/高橋信之

水仙の花を「古鏡」といった俳人もいたが、向き合うことができる花である。向かうと、以外にもみずみずしい花である。(高橋正子)

○蝋梅(ロウバイ)

蝋梅に光を返す由比ヶ浜/阿部ひろし

ロウバイ(蝋梅、蠟梅、臘梅、唐梅、Chimonanthus praecox)は名前に梅がついているためバラ科サクラ属と誤解されやすいが、ロウバイ科ロウバイ属の落葉低木。1月から2月にかけて黄色い花を付ける落葉広葉低木である。花の香りは強い。ソシンロウバイ(素心蝋梅)、マンゲツロウバイ(満月蝋梅)、トウロウバイ(唐蝋梅)などの栽培品種があるが、よく栽培されているのはソシンロウバイで花全体が黄色である。

◇生活する花たち「蝋梅・侘助・ヒメムカシヨモギの絮」(横浜日吉本町)

初詣は、信之先生と除夜の鐘を撞き終えて、金蔵寺のあとすぐに氏神の駒林神社に行った。夕方は、句美子と駒林神社に二度目の初詣に行った。このときは、古いお札を持って行き、お神酒をいただき、辰年の絵馬を買い、おみくじを句美子とひいた。かがり火が焚かれて、境内にも正月らしい落ち着きがあった。

絵馬の辰あきらかなれる緑いろ 正子

□駒林神社□

○今日の俳句(ツィター1月2日投句)

★初富士の雲をまとうて穏やかに/川名ますみ

富士山が見えるところに住む人にとって、富士山はどういう山であろうか。偉大な山でありながらも日々の生活に添うように姿に変化を見せる山である。初富士がまとう雲が目に見えるようである。(高橋正子)

★幼子の大地踏ん張り凧揚げる/小西 宏

2日は、横浜あたりは風が強かった。そんな日に凧を揚げる幼子は、大地を踏ん張って糸を引いていなければならない頼もしい男児である。(高橋正子)

○二日

★風につつまれ正月二日となるわが家/高橋信之

この句は松山市の郊外、砥部の家での句。この家は谷風がよく吹いた。元旦が過ぎ、正月二日となると、風が吹けば、家うちも静かさにしらじらとした感じになり、正月の緊張感と同時に手持無沙汰のような時間が過ぎた。(高橋正子)

★二日の子ら遊ばせ真っ平らな広場/ 〃

★どのビルも二日の夕日を真向かいに/ 〃

○凧

★凧揚がる次々引き手変わる子ら/祝恵子

一つの凧を揚げるのに、引き手が次々変わるのも面白い。よく揚がった凧に夢中な子どもの本気が見える。(高橋正子)

○正月

★正月の花となりたる松の勢い/高橋信之

正月の花として活けられた松には、常緑樹の勢いがある。活けられたその他の花を押して、勢いが新年の力強さとなっている。(高橋正子)

★正月の港が動きかもめの詩碑/高橋信之

昨年の5月に傘寿の祝いをしていただいたが、八十を過ぎての私の楽しみは、歩くことである。兎に角よく歩く。空の青、木々の緑を見ながら歩く。それらの風景が俳句となる。最近は、東海道五十三次の街道を歩く。この句は、四国から横浜の子ども達のところに移ってきたからの句で、横浜の港の句である。(高橋信之)

★正月の子どもが五人じゃんけんぽん/高橋正子

長閑なお正月です。子供達の健やかさを思います。見ていたい景です。(祝恵子)

◇生活する花たち「白椿・水仙・エリカ」(横浜日吉本町)