★春分の日といい空に飛行機音 正子

空に飛行機の音が聞こえ、常とかわりはないけれど今日は春分の日。ようやく寒さもゆるみ始め、桜の開花も待たれることです。(小川和子)

○今日の俳句

湧水の流れに椿一花あり/小川和子

きれいな湧水に一花の椿が落ちてまだ色鮮やかである。水と花のクリアなイメージが美しい。(高橋正子)

○今日は春分の日。彼岸の中日である。俳句の季語では、「彼岸」と言えば、春の彼岸で、秋の彼岸の季語は「秋彼岸」という。季語「彼岸」は、春分の日をはさんだ3月18日から24日までの七日間。寺では彼岸会を修し、先祖の墓参りをする。「暑さ寒さも彼岸まで」というように、このころから春暖の気が定まる。

信之先生の彼岸六句を紹介。

松山持田、臥風先生句碑2句

わが坐り師の句碑坐り彼岸の土

彼岸の風吹きゆき句碑の石乾く

涅槃西風寺苑にいっとき騒ぎて止む

彼岸の雨去りたり寺苑少し湿らせ

線香の燃え速し彼岸の風に吹かれ

遍路杖たてるそれぞれバスの席に

信之先生は、松山にいたころ、彼岸となると恩師の川本臥風先生の句碑を訪ねることが多かった。

城山が見えている風の猫柳 臥風

松山の旧制松山高校のグランドの隅に建っている句碑である。旧制松山高校は、松山市持田にあったが、今は愛媛大学付属小中学校となっている。私が大学に入学した時は、旧制松山高校時代の木造校舎が残され、そこでも講義があった。信之先生はそこの教授であった。

春分の日といい空に飛行機音 正子

春分の日といえば、親戚の法事などがよく執り行われ、両親は法事の手伝いに出て、子どもたちは、食事を賄ってもらった。法事の客の礼服に築山の紅梅が色を添えていたことを思い出す。

今年の彼岸は、東北関東大震災で亡くなられた方は、行方不明者を含め2万人を越し、阪神大震災をはるかにこえる災害である。彼岸にあたって、亡き先祖にお参りするように震災の犠牲となられた方々のご冥福をお祈りする。

春分の日を挟んだ今年の彼岸は、土、日、それに続く春分の日があり、三連休となった。家には、息子と娘もいて、ゆっくりとした休日である。新聞、テレビ、ラジオ、ネットなどでは、お彼岸の連休といっても毎日東北関東大震災のことで緊迫している。新聞の小記事だが、東京の水道水に微量の放射性物質が検出された。健康に影響ないレベルということである。横浜の水道水は、相模湖から引いていて安全らしい。この放射性物質による汚染は、充分想定したことであってもショックな事件である。信之先生は、3月11日の巨大地震発生、そして、大津波を知っていち早く福島原発からの放射能汚染を危惧していたが、やはりこのような事態になった。そして、日本のリーダーたちの混乱がある。

私が主宰しているブログ句会では、毎日の投句があるが、日常心を忘れずに、いい俳句を投句いただいている。

初音して余震の窓を開け放つ/後藤あゆみ

(高橋正子選評:「窓を開け放つ」になにかしらの安堵がある。「初音」も余震の後だけにうれしい。)

頂の三角点に蝶降りぬ/多田有花

(高橋正子選評:世の中あるいは自然界には、説明のしがたいものの良さが多くある。この句もそのひとつ。山頂の三角点に蝶が留まった。敢えて意味づけると、山頂、三角点、三角形の翅。危ういがしかし確かなピンポイント。山頂の春の日の輝きである。)

揚ひばり榛名の入日まるまると/小口泰與

(高橋正子選評:「揚ひばり」にまるまるとした入日が榛名を想い起こさせる。いい故郷の風景である。)

揚ひばり畑ねんごろに打ちにけり/小口泰與

(高橋正子選評:ひばりが空高く揚がり、のどかな日和。畑の土を丁寧に打ち返す。行いを丁寧にすれば、心の内も平たんになる。また逆も。)

○千葉在住の花冠同人の方からお米が届いた。心配していただき、大変有難く思う。信之先生は、いつものことだが、買占めを嫌うので、買い置きはない。松山に住んでいた以前のことだが、日本の米が店頭から消え、外米を食べた。料理には、苦労もしたが、子どもたちにも美味しく食べてもらった。お米に同封された手紙もうれしかった。この俳句日記の17日を読んでいただいて、「この騒ぎに動じることなく、四季の森公園に行かれたとのこと、大変心強くおもいました。いつもと変わりない生活を送ること、学ぶところ大です。」そして、私たちを見習っていただき、幼稚園児のお孫さんと土手に散歩に行かれたとのこと。小さいこどもに、震災の残酷な光景を見せたり、むやみに怖がらせたりするのは、よくない。

◇生活する花たち「苺の花、黄水仙、パンジー」(横浜日吉本町自宅)

花すもも散るや夜道の片側に 正子

○今日の俳句

楤の芽や水ほとばしる湯檜曾川/小口泰與

湯檜曾川は、利根川の支流。「湯檜曾川」という名が楤の芽の芽吹くところをよく思わせてくれる。清冽な句である。、(高橋正子)

◇生活する花たち「いぬふぐり」(横浜四季の森公園)

囀りの抜け来る空の半円球 正子

読み手に快い思いを与えてくれるのは、作り手の心が新鮮で、句を楽しんで作っているからであろうと思われます。句が生き生きとしています。(高橋信之)

○今日の俳句

如月の山懐の水清し/井上治代

山に深くしみ込んだ水は、山懐に湧き出て澄んでいる。寒さのなかにも春の兆しが見える如月の静かな明るさが読める。(高橋正子)

◇生活する花たち「辛夷(コブシ)」(横浜四季の森公園)

囀りの抜け来る空の半円球 正子

読み手に快い思いを与えてくれるのは、作り手の心が新鮮で、句を楽しんで作っているからであろうと思われます。句が生き生きとしています。(高橋信之)

○今日の俳句

大空はどこまでも青く辛夷咲く/高橋秀之

真っ青な大空に、花びらをひらひらと崩して辛夷が咲いている。大空の青に対して、自然の姿をよくとどめる辛夷の花が印象的な句である。(高橋正子)

○四季の森公園の春

昨日、3月17日信之先生と四季の森公園に出かける。

10時過ぎに出かけ昼過ぎには帰る予定。グリーンラインは、時間帯による運休が三十分程度ずつ2度あるが、平常運転。空は晴れ。放射能が微量含まれる空のようだ。ベランダの黄水仙がテラコッタの鉢に咲く。

北北西の風のゆすれる黄水仙 正子

中山駅から四季の森公園へは、プロムナードを通って十五分ぐらいで着く。歩き始めると、乙女椿や藪椿。辛夷の花がびっしりと蕾を付けた並木があり、一本はかなり咲いている。薄い雲を入れて、写真に撮る。程なく公園に入る。入口からはすっかり葉を落とした雑木林の起伏がきれいに見える。すぐの蓮池には、鴨が三羽と亀。遠目に黄色い花木が見える。何か咲いているだろうと奥へと歩く。黄色い花はさんしゅ。花は満開で十本以上はあるだろう。フランス絵画に出てくるような石の橋があって、その橋を入れてさんしゅうを写真に撮ったりする。橋の反対側に三椏がこれも満開。数本はある。池沿いを菜の花畑のほうへ道を歩く。山桑が芽吹いて、池の水に触れそうに垂れている枝もある。初夏には、この山桑の実が熟れる。菜の花畑に出会う。丈短く咲いているので景色として何枚か撮る。その菜の花畑の端に山水が流れる小川あり、三椏の花がここにも咲いている。流れを入れて三椏を撮る。さらに歩くと菖蒲田があるが、今は井桁に組まれた木道が目だって、田にはようやくはさみのような芽が出ているだけ。菖蒲田の木道を歩き、横の小道に逸れると、枯木の一部が芽吹いたような木がある。クヌギかなにかだろうと近くに寄ると、まんさくの花であった。まんさくの花のよさは、ところどころに汚らしいとも思える枯葉が一二枚残っていことだ。この風情は捨てがたい。5メートルはありそうな木であるので、全体を写す。小さい花を撮りたいと思い地面に目を凝らしながら歩く。ようやく咲き始めたおおいぬのふぐりが、やはりあった。なずなの花も小さい。たんぽぽが子どもの寝起きの髪の毛のようにに花びらをほぐして咲いている。

辛夷、さんしゅう、三椏、まんさくと、早春の花がとりどり見れた。おおいぬのふぐりのあるところに休憩所があり腰を下ろす。春浅い日差しがなんとも言えない。信之先生が言う。「正子が死んだら、ここに来て、あのときは、いぬふぐりが咲いていたなあ、と思うだろう。」私は「あははは。」と笑う。戦中派の信之先生は、私より年上なので、こういうことを言うのだ。ここに言う「なので」は、「だけれど」ではない。戦中派というか、とある個人は「自分が死ぬ」と考えないか、「死んでたまるか」と考えるかであろう。ある癌患者の方が癌とわかり、医者に「それでは、これからどのように暮らしたらよいのでしょうか。」と聞いたら、医者は「癌ではないと思って暮らしてください。」と言われたそうだ。こういう考え方も面白いと思ったことである。これこそが春浅き日の自然の意思とも思えるのである。

帰宅後、写真を見ると、カメラが良くなったせいか、少し、自然の表情が出ているのでは、と思った。

◇生活する花たち「山茱萸(サンシュユ)・三椏(ミツマタ)、満作(マンサク)」(横浜四季の森公園)

わさび田の田毎に春水こぼれ落つ 正子

○今日の俳句

春鳥の飛び去り棒の揺れるのみ/祝恵子

たとえば、畑に突っ立っている棒に、鳥が飛んで来て止まり、

辺りを見たり、鳴いたりして、飛び去る。飛び去るときのはず

みで棒が揺れる。春になると特に小さな生き物がいきいきと動

き始める。春らしい景色。(高橋正子)

◇生活する花たち「馬酔木・ノースポールデージー・アリッサム」(横浜日吉本町)

★つばき落ちる音の一会に朝厨 正子

椿は楚々として趣きの有る花ですが、咲いているままの容での落椿もまた違った風情を醸し出しています。御句にはその椿の落ちる音にまで鑑賞が及んで居る事に深く感銘致しました。朝食の準備の時間帯でしょうか、椿がぽとりと落ちた。どんな音なのか想像の域を脱しませんが、日常の朝厨のなかでその音は神聖な一会の一瞬だったことでしょう。 (佃 康水)

○今日の俳句

チェロの夕果てて仰げば春の月/佃 康水

チェロの演奏会が果て、余韻を引いて外に出れば春の月が出ている。「秋の月はさやけさを賞で、春の月は朧なるを賞づ」と言われるが、「澄んであたたかい感じ」の春月もよい。チェロの余韻が広がる。(高橋正子)

◇生活する花たち「パンジー1・パンジー2・雪割草」(横浜日吉本町)

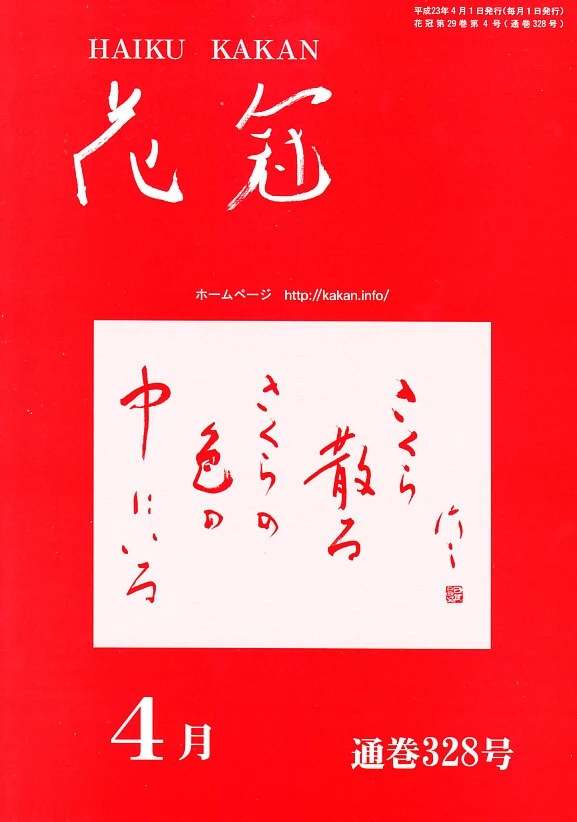

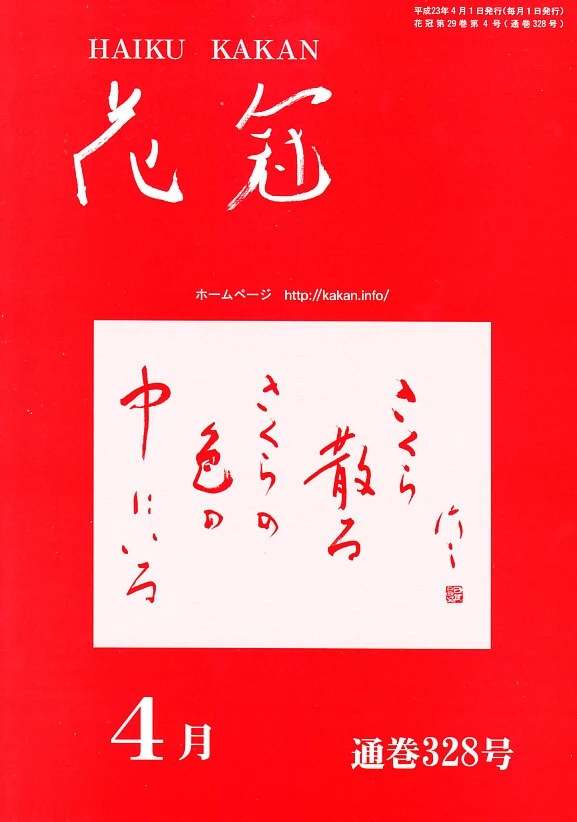

▼花冠4月号2011年

http://blog.goo.ne.jp/kakan12/

▼正子の俳句紀行/電子書籍

http://kakan.info/01/c/haiku_kikou/

▼高橋正子五十句鑑賞/電子書籍

http://kakan.info/01/c/masako50/

▼高橋正子第2句集「花冠」/電子書籍

http://kakan.info/01/b/kakan/

上記バナーのクリックをお願いします。?

★日当たって山の椿の花であり 正子

山を歩いていますと、少し前からヤブツバキが咲き始めているのを見るようになりました。まだ少し寒さが残るころから咲き出し、このまま春が終わるまで咲いては散り、咲いては散りでいて咲き続けて行きます。そこに日が当たっている、日差しの明るさが思われます。(多田有花)

○今日の俳句

春の雪正午の鐘の音をつつむ/多田有花

もとの句は、主語と目的語の関係において、読みづらいので、添削。春の雪はやわらかいものであるが、それが「物」を包むのではなく、「(鐘の)音」を包むところに、この句のユニークさがある。春の雪の降るなかでは、正午の鐘の音も詩情をもって聞き届けられる。(高橋正子)

◇生活する花たち「紅梅・白梅・沈丁花」(横浜日吉本町)

★流れ寄りまた離れゆき春の鴨 正子

鴨は渡り鳥で、春になると北方へ帰ってゆきますが、晩春になっても渡らずに残っている鴨を春の鴨、残る鴨といいます。小さくなった鴨の群れ、すーっと寄ってきてまたすーっと離れる。水面を滑るような鴨たちの動きを上手く詠まれたと思います。 (古田敬二)

○今日の俳句

芍薬の芽は紅(くれない)を今年また/古田敬二

芍薬は牡丹とちがって、土よりやわらかに紅の芽ば出る。「今年また」に、喜びが大きい。(高橋正子)

◇生活する花たち「馬酔木・玉かんざし・アリッサム」(横浜日吉本町)

★身を固く春雪吹くを帰り来る 正子

○今日の俳句

白色が全てを結び雛あられ/迫田和代

雛あられのいろんな色を白色のあられが結んで、やわらかく、かわいらしい纏まりとなっている。ユニークな視点。(高橋正子)

◇生活する花たち「菜の花」(伊豆南部河津町)

★どの家にも影あり残る春の雪 正子

春雪のあと、やわらかな春日の降り注ぐ明るい家々。家々の淡き影を置く雪には、少しも寒々しさはなく、温かな明るい季節を呼ぶ春の雪です。 (藤田洋子)

○今日の俳句①

三月の風に乾きしものたたむ/藤田洋子

春三月の風に心地よく乾いたものに清潔さと、「たたむ」という日本人の慎ましい行為がある。(高橋正子)

○今日の俳句②

長男元結婚

風なくてふたりの婚は弥生かな 正子

御社へ坂をのぼるも春の婚

白砂に椿は一花さえ落ちず

○今日は、長男の結婚式。昨日の地震で句美子も大手町の銀行から今朝方5時前に動き出した私鉄を乗り継いで帰宅。元も内幸町の会社から三時間かけて歩いて葛飾区の社宅にたどり着いた。結婚式の前日の巨大地震。長男も信之先生も原発が爆発するのではと大変気にしている。

今日は晴天に恵まれ、結婚式は無事に終わった。

◇生活する花たち「三椏の花」(伊豆修善寺梅林)